L’émergence des pratiques agro-pastorales dans la vallée du Nil serait liée à un remplacement de population

Une équipe internationale menée par des chercheurs du laboratoire PACEA (CNRS, Université de Bordeaux), a étudié des restes humains retrouvés dans la vallée du Nil, vieux de 4 000 à 18 000 ans. En analysant la structure interne des dents exhumées au moyen d’imagerie par rayons X, les scientifiques dévoilent un pan inédit de l’histoire du peuplement de l’Egypte et du Soudan à la fin de la Préhistoire, à un moment où apparaissaient dans la région l’élevage et l’agriculture.

En résumé

L’analyse du plus grand échantillon virtuel de restes dentaires de la vallée du Nil permet de retracer 14 000 ans de son histoire populationnelle.

Des migrations et un remplacement de population sont à l’origine de l’apparition de l’élevage et de l’agriculture le long du Nil, il y a 8 000 ans.

En l’absence de données paléogénomiques, la structure interne des dents permet de discuter des affinités biologiques à une échelle micro-évolutive.

Le Néolithique, véritable tournant dans l’histoire de l’humanité, marque l’apparition des pratiques agro-pastorales, qui ont mené à des changements majeurs dans les modes de vie et de subsistance des populations humaines à travers le monde. Dans la moyenne vallée du Nil (sud de l’Egypte et Soudan actuels), cette transition culturelle s’est déroulée progressivement entre le sixième et le début du cinquième millénaire avant notre ère, avec dans un premier temps l’apparition du pastoralisme. Alors que cette période est bien documentée d’un point de vue archéologique, l’identité des premières populations pastorales, puis agraires, de la région fait l’objet de débats depuis près d’un demi-siècle et restait, jusqu’à aujourd’hui, encore très mal connue.

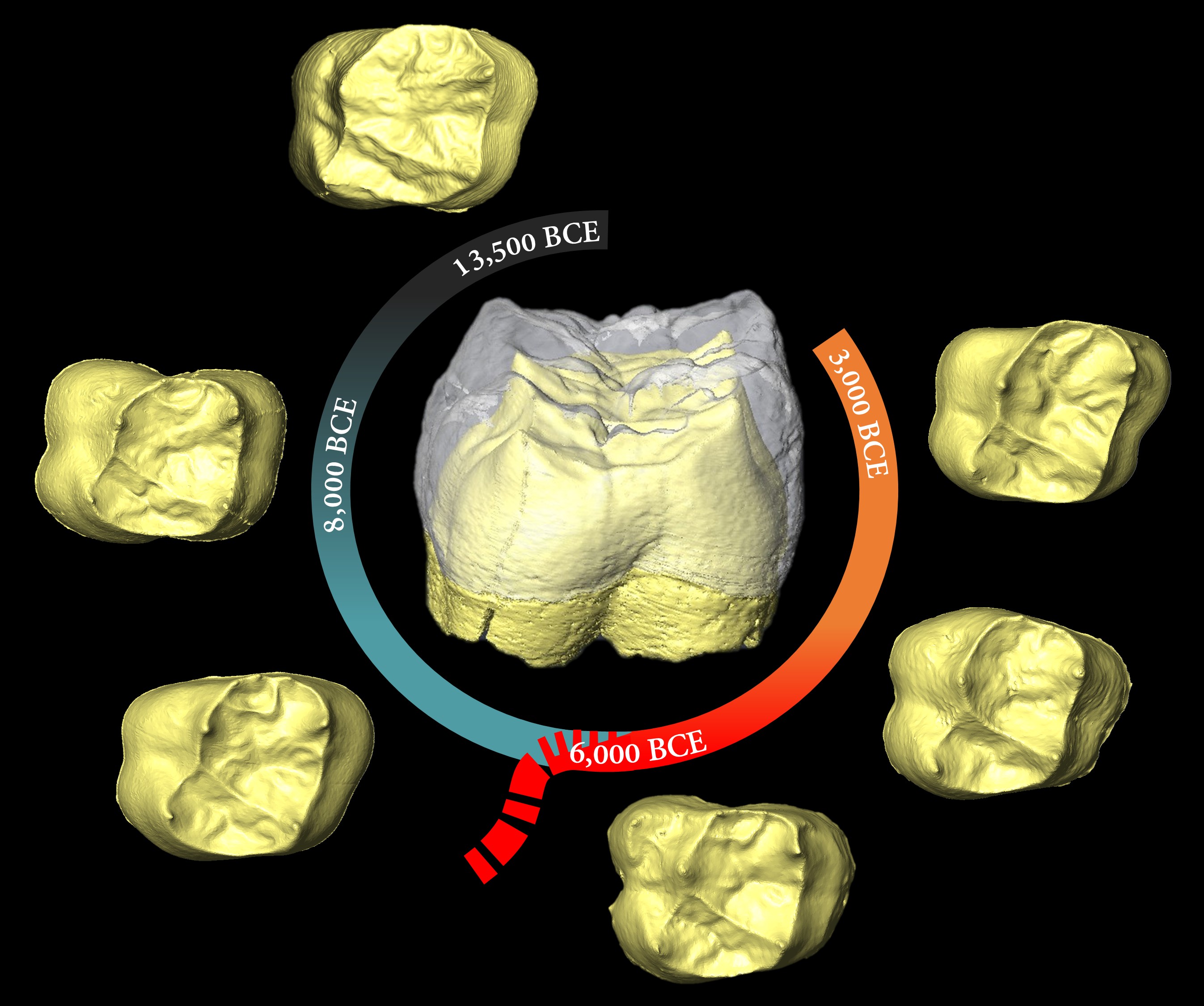

Une équipe scientifique internationale de vingt chercheurs venant de douze institutions européennes et d’une université américaine, avec le support des autorités soudanaise et égyptienne, a eu accès aux restes de 88 individus venant de treize sites archéologiques du sud de l’Egypte et du Soudan. Cet échantillon, qui documente près de 14 000 ans de l’histoire populationnelle de la région, couvre précisément les périodes d’apparition de l’élevage et de l’agriculture le long du Nil. En ayant recours à de l’imagerie à haute résolution à rayons X (micro-tomographie), les chercheurs se sont intéressés à la structure interne des dents de ces personnes, notamment à la jonction entre l’émail et la dentine (c’est-à-dire les tissus constituants les dents). La morphologie de celle-ci étant principalement déterminée par des facteurs génétiques, il est possible de reconstituer l’histoire populationnelle et les affinités biologiques des derniers chasseurs-cueilleurs et des premières sociétés néolithiques.

Les résultats de cette étude, publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences, révèlent des différences morphologiques dentaires très importantes entre ces communautés. Cette discontinuité biologique à la transition Néolithique témoigne ainsi de l’arrivée de nouvelles populations dans la vallée du Nil, ayant amené avec elles les pratiques agro-pastorales. Ces migrations, qui semblent survenir autour de 6 000 avant notre ère, mènent à la disparition partielle des populations de chasseurs-pêcheurs-cueilleurs précédentes et à leur remplacement rapide le long du Nil.

D’autre part, une histoire plus complexe semble se dessiner à quelques centaines de kilomètres à l’ouest du Nil, dans les marges désertiques du Sahara. Les scientifiques y ont identifié la persistance d’individus pouvant être affiliés aux derniers chasseurs-cueilleurs de la vallée du Nil. La découverte de cette population, qui semble être présente dans la région au moins jusqu’au troisième millénaire avant notre ère, suggère que les nouvelles populations néolithiques se seraient principalement installées le long du Nil, sans s’étendre substantiellement dans les marges sahariennes. Pour autant, il ressort de cette étude que de nombreuses interactions se seraient produites entre ces deux populations, transitant le long d’un couloir naturel, la rivière Wadi Howar.

Cette étude montre qu’en l’absence de données paléogénétiques, la structure interne des dents permet de documenter avec précision l’histoire populationnelle et biologique d’une région. Un tel niveau de résolution dans un contexte micro-évolutif, sur la base de la morphologie dentaire, est une première et ouvre la voie à l’analyse phylogénétique fine de populations humaines issues de contextes où l’ADN ancien se conserve difficilement.

Laboratoire CNRS impliqué

De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA – CNRS, Université de Bordeaux)

Référence de la publication

Martin N, Thibeault A, Varadzinová L, Usai D, Ambrose SH, Antoine D, Brukner Havelková P, Honegger M, Irish JD, Jesse F, Maréchal L, Osypińska M, Osypiński P, Santos F, Vanderesse N, Varadzin L, Whiting RJ, Zanolli C, Velemínský P, Crevecoeur I. Enamel-dentine junction morphology reveals population replacement and mobility in the late prehistoric Middle Nile Valley. PNAS. Publié le 31 Mars 2025.