Les paysages énergétiques méditerranéens révèlent les zones d’alimentation de la mégafaune marine

Une équipe internationale, coordonnée par les laboratoires français LIENSs et CEFE, publie une étude dans la revue PNAS qui met en évidence l’importance en Méditerranée occidentale des ressources en poissons et céphalopodes pélagiques pour l’alimentation des cétacés, oiseaux, tortues et poissons prédateurs de cette région à forte biodiversité. Ces résultats serviront à ajuster les stratégies de conservation de ces espèces vulnérables et à préserver les fonctions et services assurés par l’écosystème méditerranéen.

En résumé

Point chaud de la biodiversité mondiale, la Méditerranée demeure l’une des mers les plus impactées par les activités humaines, notamment la surpêche.

La connaissance des zones d’alimentation des grands vertébrés marins peut conduire à la mise en place de mesures de conservation efficaces.

- Ces zones d’alimentation ainsi que les quantités de proies nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux de cette mégafaune en Méditerranée ont été déterminées.

Les espèces animales de grandes tailles, communément regroupées sous le terme de « mégafaune », occupent pour la plupart des positions « clé-de-voûte » au sein des écosystèmes. Leur disparition affecte profondément la résilience des socioécosystèmes, notamment les sociétés humaines. Au sein des océans, cette mégafaune occupe une place tout aussi cruciale que sur la terre ferme, en façonnant la structure et le fonctionnement des réseaux trophiques1. Ces derniers sont précieux dans la redistribution des nutriments, de la matière et de l’énergie qu’ils opèrent au sein de la colonne d’eau (du fond jusqu’en surface), ainsi qu’au travers des bassins océaniques, via la migration des espèces prédatrices.

Malheureusement, un tiers des espèces qui compose la mégafaune marine est aujourd’hui menacé d’extinction, principalement du fait des impacts des activités humaines, telles que la pollution sonore et chimique, la destruction des habitats, les canicules marines, les risques de collision avec les navires ou encore la compétition avec les pêcheries (à travers l’accès aux ressources et les captures accidentelles). Parce qu’elle se situe à la confluence entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, la Méditerranée est l’une des mers les plus anthropisées du monde, où surviennent conjointement toutes les menaces pesant sur la mégafaune marine, parfois dans des proportions remarquables. Par exemple, 30% du trafic maritime mondial transite par la Méditerranée, et il a été estimé que l’ensemble des pêcheries y prélèvent 1,6 million de tonnes de ressources par an (poissons, céphalopodes, crustacés). Or, cette mer représente un réservoir exceptionnel de biodiversité, puisqu’elle accueille à elle seule 10% des espèces marines, avec un très fort taux d’endémisme2. Dans ce contexte, identifier les zones critiques d’alimentation de la mégafaune s’avère déterminant pour ajuster au mieux les efforts de conservation visant à préserver ces espèces clés.

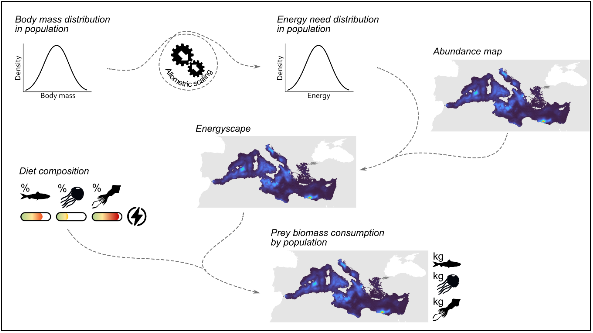

Afin de répondre à cet objectif, une étude menée par un groupe de chercheurs internationaux et coordonnée par le LIENSs (CNRS/La Rochelle Université) et le CEFE (CNRS/Univ Montpellier/EPHE/IRD), au sein du programme européen H2020 ECOSCOPE, s’est basée sur une approche par paysage énergétique. Cette méthode permet de décrire comment les besoins énergétiques d’un animal varie dans l’espace et le temps, en s’appuyant sur l’idée que la balance énergétique d’un prédateur détermine la quantité, la qualité et le type de proie qu’il cible. En déterminant la répartition spatiale des besoins énergétiques de la majorité des espèces de mégafaune en Méditerranée, l’équipe a ainsi pu estimer la quantité mais aussi la répartition spatiale des proies nécessaires à la communauté pour assouvir ses besoins.

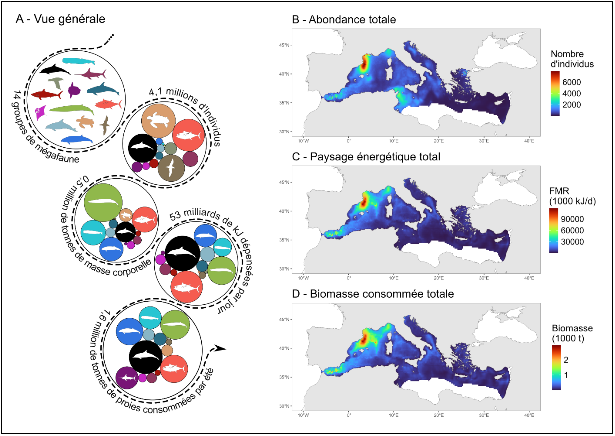

L’étude a mis en évidence un paysage énergétique de la communauté des prédateurs largement dominé par celui des thons et des dauphins, qui forment les deux groupes les plus abondants et énergivores en Méditerranée, requérant 1,6 million de tonnes de nourriture chaque été pour subvenir à leurs besoins. Les céphalopodes pélagiques sont les proies principales, avec plus de 740 000 tonnes consommées, suivis par les poissons pélagiques (210 000 tonnes). La plupart sont consommés en Méditerranée occidentale, qui se révèle un point chaud majeur pour la mégafaune de la région. Hélas, cette sous-région marine concentre la majorité des efforts de pêche du bassin. La concurrence spatiale entre mégafaune et pêcheries laisse craindre un risque élevé de compétition directe, mais aussi de risques accrus de surmortalité des adultes lors de captures accidentelles par les engins de pêche.

(B) Cartographie de l’abondance des groupes de mégafaune étudiés.

(C) Cartographie des besoins énergétiques (en milliers de kJ/jour) de la mégafaune étudiée, c’est-à-dire son paysage énergétique.

(D) Biomasse des proies consommées par la communauté étudiée durant l’été. ©Charlotte Lambert.

La quantité d’énergie consommée et transformée par la mégafaune confirme ainsi son rôle central dans les cycles biogéochimiques du carbone et des nutriments essentiels, représentant de fait une part substantielle de la production océanique. Etant donné l’importance de cette dernière dans la pompe à carbone qu’est l’océan, la conservation, à l’échelle globale, d’une mégafaune océanique diversifiée, abondante et en bonne santé est plus que jamais primordial au maintien des équilibres planétaires.

Référence de la publication

Lambert, C., Broderick, A. C., Beton, D., Cañadas, et al. Energyscapes pinpoint marine megafauna feeding hotspots in the Mediterranean. Proceedings Of The National Academy Of Sciences. Publié le 3 février 2025.

Laboratoires CNRS impliqués

- Littoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs / CNRS / La Rochelle Université)

- Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE / CNRS / Univ Montpellier / EPHE / IRD)

- Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC/ CNRS / La Rochelle Université)

- Observatoire Pelagis (Pelagis / CNRS / La Rochelle Université)