Un nouvel outil pour étudier l'origine des feux passés

Dans un article publié dans la revue PLOS ONE, des chercheurs présentent une base de données inédite de marqueurs biomoléculaires et des outils d’intelligence artificielle pour mieux comprendre l’origine et la nature des traces laissées par le feu dans les sites archéologiques.

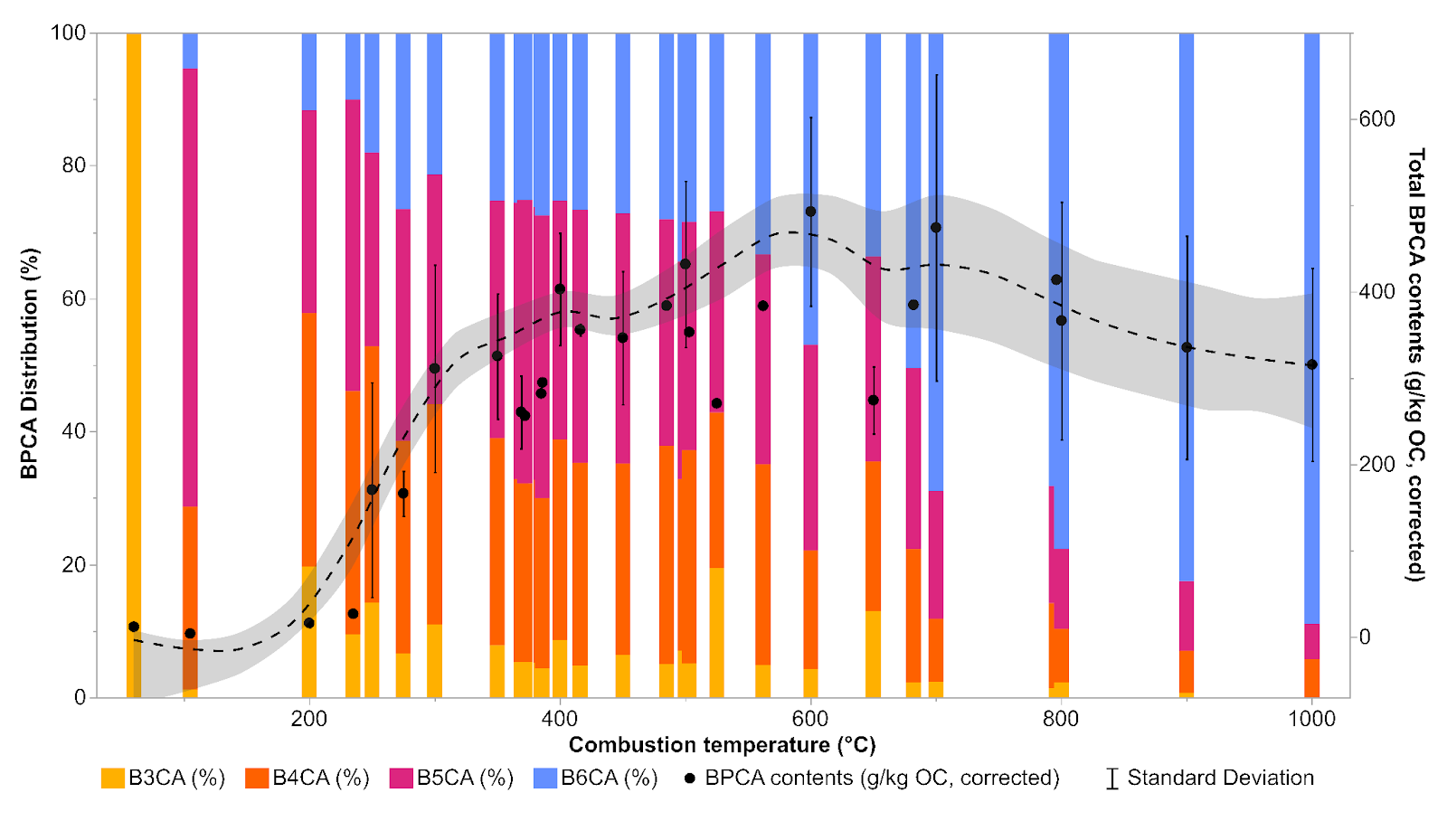

En archéologie, lorsque des traces de feu passées s'avèrent sporadiques ou mal conservées, il est possible de détecter et caractériser les résidus carbonisés en utilisant la méthode des acides polycarboxyliques de benzène (BPCA). L'analyse de ces marqueurs moléculaires permet de caractériser l’aromaticité et la condensation aromatique du carbone pyrogène présent dans ces résidus.

En dépit d'un nombre croissant d'applications et de développements significatifs depuis l’apparition de cette technique prometteuse, aucune base de données n'avait encore été mise en place, les études antérieures se révélant souvent limitées par la taille de leurs échantillons.

Pour remédier à cela, des chercheurs du CEPAM (CNRS / Univ. Côte d’Azur), du CEREEP-Ecotron IDF (CNRS / ENS) et leurs collègues ont créé la base de données BPChAr, contenant 236 résultats BPCA sur du charbon de bois moderne produit en laboratoire. Grâce à des analyses statistiques des données recueillies, ils quantifient les relations entre la température de pyrolyse et les profils BPCA résultants, et construisent des modèles de forêt aléatoire pour prédire la température de combustion dans des échantillons inconnus. Ces résultats montrent que d'autres variables, telles que le type de combustible, la disponibilité de l’oxygène pendant la pyrolyse et la méthode de séparation chromatographique, ont des implications statistiquement significatives.

En outre, ces analyses précisent à quelles températures de carbonisation et pour quelles variables ces paramètres concomitants doivent être pris en compte dans l’interprétation des résultats BPCA. Des modèles de forêt aléatoire sont également développés pour prédire la matière première (bois durs, bois tendres, herbes) dans des échantillons inconnus, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour affiner la précision de ce modèle.

La base de données BPChAr constitue un outil fondamental pour la recherche sur le carbone pyrogène et fournit une base de référence pour les futurs travaux visant à utiliser la méthode BPCA dans les recherches sur les foyers archéologiques.

Crédit photo bandeau haut de page :

© Katya Ross / Unsplash

Laboratoires CNRS impliqués

- Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge (CEPAM - CNRS / Université Côte d’Azur / Nice)

- Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CEREP - CNRS / ENS)

Référence de la publication

Notterpek, I., Craig, O. E., Garberi, P., Lucquin, A., Théry-Parisot, I., & Abiven, S. (2025). BPChAr—a Benzene Polycarboxylic Acid database to describe the molecular characteristics of laboratory-produced charcoal : Implications for soil science and archaeology. PLoS ONE. Publié le 14 mai 2025.